时光的印记里,藏着电子科技发展的密码;创新的序章中,记录着从无到有的跋涉。电科信物栏目用文字还原老故事,用镜头留存老物件,让见证电子科技进步的信物“发声”,让铭刻创新发展的历史“说话”。

邀你成为时光见证者,一起踏上这段有温度、有触感的寻物旅程。让我们跟随这些“时光见证者”,聆听电子科技从筚路蓝缕到星辰大海的澎湃回响。

深山“铸剑”,守护苍穹

在雷达的视野里,天空是一张需要精确测量的网格。而383雷达,正是那把为祖国苍穹划下三维坐标的刻度尺。它的诞生,标志着中国防空预警的目光从平面走向立体,从概略走向精准,完成了国产雷达技术一次里程碑式的跨越。

从“二维”到“三维”的惊世一跃

上世纪六十年代,我国防空主要依赖两坐标雷达,只能提供目标的方位和距离,犹如仅能描绘平面位置。要想知其飞行高度,必须额外配备专用的测高雷达,流程繁琐,效率低下,且误差较大。

383雷达的横空出世,彻底改变了这一局面。它首次实现了方位、距离、高度的一体化精确测量。其采用的多波束扫描、频率分集等创新技术,如同为雷达装上了“立体视觉”,能瞬间捕捉并计算出目标在三维空间中的完整坐标。这一突破,将传统模式下的探测误差降低了80%,目标探测效率呈数量级提升。它使得我国的防空体系从“人工拼接情报”迈入了“自动化精确引导”的新纪元,成为构建现代化国土防空网的核心基石。在1984年的国庆阅兵中,它圆满完成了对空中编队的精确引导任务,接受了祖国和人民的检阅,并于1985年荣获国家科技进步一等奖,其技术价值与战略地位获得国家最高认可。

深山里的八年“铸剑”

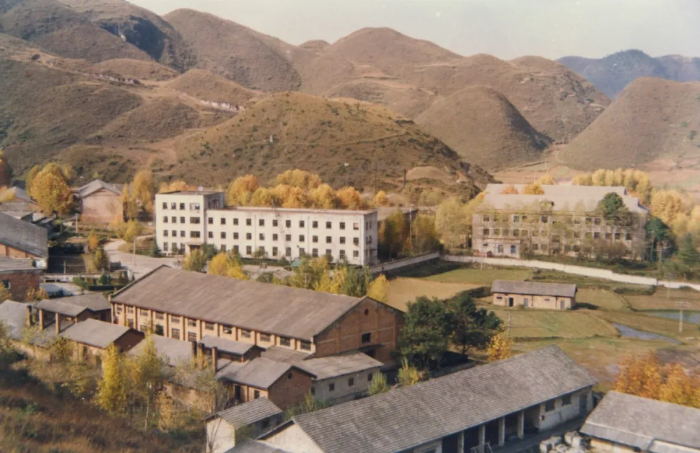

这份辉煌,诞生于贵州都匀的崇山峻岭之中。1965年,响应国家“三线建设”的号召,以王小谟为代表的年轻科研团队,毅然走进这片远离城市的深山。物资极度匮乏,技术基础薄弱,面对国际封锁和空白领域,他们唯一的依靠就是“自力更生、艰苦创业”的信念。

历时八年,两千多个日日夜夜,团队创造性解决了“脉内扫描”、“系统集成”等一个又一个关键技术难题。他们用智慧和汗水,在简陋的条件下,一点点打磨出这部性能可与同期同类雷达TPS-43相媲美的国之重器。这部比世界强国仅晚五年问世的自主三坐标雷达,见证了中国雷达工业不甘落后、奋勇追赶的雄心与实力。

“使命”的见证与传承

如今,退役后的383雷达主体被精心制成名为 “使命”的雕塑,巍然矗立在中国电科38所的大门广场。它已不再发出电磁波,但它沉默的姿态,却诉说着最响亮的故事——那是一段关于忠诚、关于创新、关于奋斗的岁月记忆。

它不仅是38所“使命”文化的象征,更是中国雷达工业从无到有、从弱到强的精神图腾。它时刻提醒着后来者,勿忘来时路,砥砺向前行。

面向未来,38所将继续赓续这份源自深山的精神血脉,将创新的代码写入更强悍的装备,把智慧的体系筑成守护万里山河的、永不消逝的电波长城。